Ярославская областная ежедневная газета Северный Край, пятница, 20 июня 2003

Адрес статьи: http://www.sevkray.ru/news/7/37863/

рубрика: Образование

Знал бы отец – основатель академгородка в Борке, легендарный полярник Иван Папанин, какими разговорами в его отсутствие занята в музейном отделе института биологии внутренних вод его родная племянница Валентина, наверное, с того света строго погрозил бы ей пальцем.

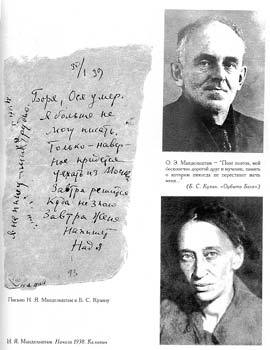

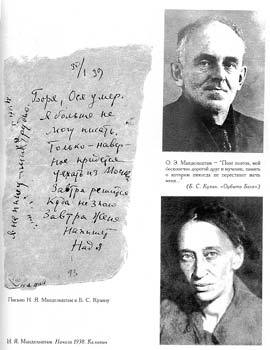

«Мы живем, под собою не чуя страны, наши речи на десять шагов не слышны, а где хватит на полразговорца, там припомнят кремлевского горца». Так в 1933 году осмелился написать о товарище Сталине Осип Мандельштам. Первым, кому показал он это опасное для жизни стихотворение, был его друг-биолог, в ближайшем будущем, как и сам поэт, политзэк, а в дальней перспективе – вызволенный Папаниным из ссылки еще при жизни «кремлевского горца» профессор Борис Сергеевич Кузин. Узнаем мы об этом в порядке послесловия к недавнему столетию профессора от главного специалиста музейного отдела института Валентины Александровны Романенко. Именно замдиректора по науке Кузин некогда подписывал заявление о приеме на работу приехавшей в Борок после школы племяннице своего шефа. И начинала она здесь с должности сотрудницы лаборатории зоологии и паразитологии, по совместительству возглавляемой Борисом Сергеевичем. Молодой микробиолог Романенко, в свой час ставший ее мужем, ходил в поклонниках профессора-интеллектуала, знатока искусств и хлебосольного хозяина, бывал на «духовных кормлениях», как назвали потом те еженедельные приемы у Кузиных. Подходящую кандидатуру на должность зама подсказал Папанину новый президент Академии наук, студенческий знакомый Кузина Несмеянов. Рекомендация была самая лаконичная: талантливый ученый и достойный человек. Кузин умудрился защитить докторскую в ссылке, был в Казахстане ценным специалистом по борьбе с вредителями сельскохозяйственных растений. И отпускать его даже к Папанину никто, конечно, не собирался. Никаким «волчьим паспортом» Ивана Дмитриевича было не смутить, а препоны только поднимали его настроение. Он бился за Кузина на три фронта – с алма-атинскими, московскими, рыбинскими властями. И победил. Оставалось только договориться с самим изгнанником. Валентина Александровна рискнула привести по памяти концовку тех переговоров, позже записанную со слов Бориса Сергеевича. – В общем, собирай бумаги и приезжай! – в бодром тоне настаивал директор. – Да ведь паспорт у меня хреновый, – отпирался как умел ссыльнопоселенец. – Х... с ним, бери свой хреновый паспорт и приезжай! – по-адмиральски почти скомандовала приглашающая сторона. Папанин на тринадцать лет пережил Кузина, застав начало перестройки. Но вряд ли знал Иван Дмитриевич, что думал о нем его заместитель, одной строкой написавший в своем дневнике в начале 70-х, года за полтора до своей кончины: «Важнейшая и неоцененная роль Папанина – он защищает нас (в Борке) от советских законов». «Неоцененная» – будто наказ давал своим молодым коллегам оценить эту роль. Знал бы Кузин, сколько злобы будет выплеснуто на его покровителя в перестроечной смуте. На столе перед нами – снимки из домашнего альбома семьи Романенко, материалы, поступившие в музей в год столетия ученого, кассеты с записью воспоминаний о нем его аспирантки, ныне доктора наук Алевтины Шиловой, московского историка Михаила Давыдова. Наше «справочное пособие» в разговоре – том литературного наследия Бориса Кузина, изданный недавно Российской национальной библиотекой. Ее отдел рукописей и открыл четверть века назад домашний архив Кузина. Выполняли тогда читательский запрос: что известно о друге четы Мандельштам биологе Кузине? В поисках ответа связались с его вдовой Ариадной Валериановной Апостоловой. Сотрудник отдела рукописей Крайнова, приехав в Борок по ее приглашению, так и ахнула. В бумагах оказалось 192 (!) никому не известных письма Борису Кузину от Надежды Яковлевны Мандельштам, написанных с 1937 по 1947 год. такая находка была сенсацией. Личность борковского профессора не вписывалась в почетную, но узковатую роль «друга Мандельштама». Рукописи его научных трудов «Принципы систематики» и «О принципе поля в биологии», этико-философские эссе, сатирическая проза, стихи, дневниковые заметки, мало сказать, заслуживали внимания исследователей. Счастливым открытием был весь архив. За ним стояла крупная личность человека, оказавшего влияние на Мандельштама и Пастернака, собеседника первооткрывателя управляемой термоядерной реакции Арцимовича, таких ниспровергателей догм в науке, как биолог Любищев, историк Лев Гумилев, генетик Тимофеев-Ресовский, знаменитый Зубр. Архив в несколько приемов был закуплен, обработан, принят на хранение и... заперт в спецхране. После перестройки и эпизодических появлений статей и прозы Кузина в журналах до публикации всего архива пройдет еще целое десятилетие. Все это мы с Романенко успеваем обсудить, перелистывая с остановками восьмисотстраничный фолиант «Борис Кузин. Воспоминания. Произведения. Переписка», цитируя ее собственные заметки о Кузине, рассматривая книжные иллюстрации, музейные материалы. «Поэт поэтов, мой бесконечно дорогой друг и мученик, память о котором никогда не перестанет жечь меня...» Эти слова Бориса Сергеевича под фотографией Мандельштама Валентина Александровна сопровождает собственным комментарием. Началась их дружба в кризисную для поэта «бродильную» пору, когда за три года он не написал ни строчки. Выпускник биофака МГУ, неистовый поборник поэзии Мандельштама и сам стихотворец Борис Кузин глазам своим не поверил, когда однажды его кумир оказался соседом в чайхане турецкой мечети в Ереване. «Помню только, – напишет в конце жизни о том незабываемом дне Борис Сергеевич, – что вдруг понесся поток мыслей, словно вырвавшихся на свободу». И дальше – про то, как держался поэт: «Он был прекрасен, как его стихи». Говорили о литературе, еще больше о природе, о романтическом предшественнике рационального Дарвина Ламарке – в университете Кузин слыл «ламаркистом». Отношения близкой дружбы установились мгновенно. Каждая новая встреча, по словам биолога, состояла из «смеси разговоров на самые высокие темы, обсуждения выхода из безвыходных положений, принятия невыполнимых (а если выполнимых, то невыполняемых) решений, шуток и хохота даже при самых мрачных обстоятельствах». Напомнила Валентина Александровна и о том, что позже Мандельштам посвятит Кузину стихотворение «К немецкой речи» с такими строчками: «Когда я спал без облика и склада, я дружбой был, как выстрелом, разбужен». Написал поэт об этой задевшей его душу встрече и в книге прозы «Путешествие в Армению». Наша собеседница добавляет и еще один аргумент в пользу того, что та дружба вовсе не была только стихотворной метафорой. В письме поэта к Мариэтте Шагинян от 5 апреля 1933 года есть такое место о Кузине: «Личностью его пропитана и моя новенькая проза, и весь последний период моей работы». Прочитав «Мы живем, под собою не чуя страны...», Кузин умолял Осипа Эмильевича никому его не показывать. Все же, несмотря на данные другу обещания, Мандельштам дал почитать его нескольким знакомым. На следующий год он был арестован. Известно, что на допросе у него выбили имена тех, кому он читал стихи о Сталине. Весной 1935 года забрали и Кузина. Почти три года пробыл он в лагере в Казахстане. Его болезнь помогла алма-атинским друзьям-зоологам перевести его на поселение – на опытную станцию Шортанды в североказахстанских степях. Его ссылка продолжалась шестнадцать лет, пока в один прекрасный день не раздался круто изменивший его судьбу телефонный звонок полярного героя Ивана Папанина. Пытаюсь хоть кого-нибудь узнать на любительском фото: какое-то застолье у Кузиных. «Не какое-то, – сразу уточняет Романенко, – а Татьянин день, встреча выпускников МГУ разных поколений». На праздник основания альма-матер Кузин неукоснительно собирал у себя молодых коллег. Под настроение мог надолго сесть на своего конька, рассуждая о добре, красоте, вере, мысли как высших проявлениях духа. В искусстве, как он уверял всех, «вне конкурса» был в этом смысле Иоганн Себастьян Бах. После разговоров нон-стоп хозяин обязательно устраивал час музыки. Борис Сергеевич настаивал на том, что Баха нельзя любить, как Скарлатти или Скрябина, обожать, как Моцарта. Им, Бахом, можно только жить. На «духовных кормлениях» иногда звучал Гораций. Хозяин любил прочесть его в двух вариантах: в подлиннике на латыни и в собственном переводе. Он свободно владел одиннадцатью европейскими языками. Его русский Романенко охарактеризовала одним словом: «Великолепнейший». Борис Сергеевич невесело шутил, что средний тираж его сочинений – три экземпляра на машинке. По такому поводу размышлял в «Предисловии ко всем моим неопубликованным сочинениям». Сын Ахматовой Лев Гумилев восхищался изяществом стиля кузинских писем. А тот называл письмо «предательским видом литературы, как ничто другое, обнажающим сущность человека». Ясно, что обращенный к нему эпистолярный роман Надежды Мандельштам ждет своих исследователей. «После Оси вы мне самый близкий человек», – признавалась она. Любитель розыгрышей Кузин некоторое время посылал ей свои стихи под именем якобы своего приятеля Александра Петровича. «Общее впечатление, – таков был серьезный ответ рецензента после первого прочтения, – очень талантливый человек и своеобразный во всем своем человеческом облике. В стихах огромное, хотя, очевидно, неосознанное влияние Оси...» Разглядываем фотокадр: зам по науке, как в цветнике, среди молодых сотрудниц института. Собеседников было у него во много раз больше, чем читателей, недаром он называл себя «разговорником». Слушать его, как помнится Валентине Александровне, было сплошное удовольствие. И широтой натуры, и речью был он, видимо, в предков. Русскому языку те учились, уж точно, по пушкинскому совету – у московских просвирен. Кузин сам рассказал об этом в эссе «О языке». Выходец из замоскворецких мещан, его отец, бухгалтер по профессии, со всем вдохновением Дон Кихота требовал от самого большого болтуна в семье, старшего сына Бори, правильной речи. Отцовские уроки тот запомнил на всю жизнь. В лексиконе профессора имелись «што», «нынче», «училса» – с буквой «а» на конце, «церьковь» – с мягким знаком после «р». Вскользь замечая, что иностранных слов его коллеги употребляют, пожалуй, многовато, ругал за канцеляризм деловой жаргон и газеты. Читывал целую лекцию о том, почему фраза «На Ярославщине на селе трудятся хлеборобы» звучит не очень-то по-русски. Остерегался слов «девчина», «рыбалка», «позавчера». Про последнее объяснял: «поза» – предлог украинский. И «Ярославщину» (придуманную газетчиками по аналогии с «Полтавщиной», «Черниговщиной»), «на селе» (от «на селi») считал вредными примесями из братской мовы. По типу черноземного «хлебороб» придумал почти непроизносимое словцо «кукурузовод». Вот еще картинка: супруги Кузины с собаками. «Попробую представить себе, – слышу от Валентины Александровны, – чем бы сопроводил профессор эту фотографию». Мог бы, например, повторить сентенцию о том, что зоолог он не потому, что считает проблему жизни особо важной или более интересной, чем другие, а потому, что любит животных. По его словам, они самое интересное, что вообще есть на белом свете, а собаку можно любить так же сильно, как близкого человека. В этом они полностью сходились со своей супругой, архитектором по профессии. На месте типового финского домика Кузиных теперь красуется двухэтажный каменный коттедж. Но березы вокруг – те же самые. Под шум листвы наш гид повспоминала их красивых и ласковых собак ну и все остальное. Старинный секретер красного дерева с фамильным антиквариатом указывал на незаурядную родословную хозяйки. По отцу Ариадна Валериановна была из рода знатных византийцев, перебравшихся в Россию еще в XV веке. Когда дом совсем опустел, вещи по праву наследования перевезли в Москву родичи Апостоловых. Кстати, тоже очень именитые люди – потомки покойного кинорежиссера Бориса Барнета, на дочери которого, актрисе Ольге Барнет, женат фотограф Юрий Рост. Уехала в столицу, должно быть, и карманная иконка святого Пантелеймона-целителя, подаренная для поддержания духа ссыльному Борису Кузину его будущей супругой. Оба они были людьми верующими, Борис Сергеевич завещал похоронить его по православному обряду с отпеванием. Из ГУЛАГа привез он хроническую болезнь сердца. Жизнь его оборвалась (мирно пил чай на кухне) за день до Пасхи. Отпевали раба Божьего Бориса в храме села Верхне-Никульского как раз в Светлое Христово Воскресенье. Батюшка заметил, что хоронят в такой день только праведников. После похорон в институте разразился скандал. Нагоняй от райкома партии получили ученый секретарь и кое-кто из партактива – как посмели поехать на церковные похороны? Тридцать лет назад поставили на могиле замдиректора простой деревянный крест. Со временем он подгнил, покосился. К столетию друга Мандельштама крест поменяли. Сделали его из мореного дуба, чтобы стоял дольше. Юлиан НАДЕЖДИН. На снимках: иллюстрация к тому литературного наследия профессора Бориса Кузина – Осип и Надежда МАНДЕЛЬШТАМ; Б. КУЗИН и А. АПОСТОЛОВА.